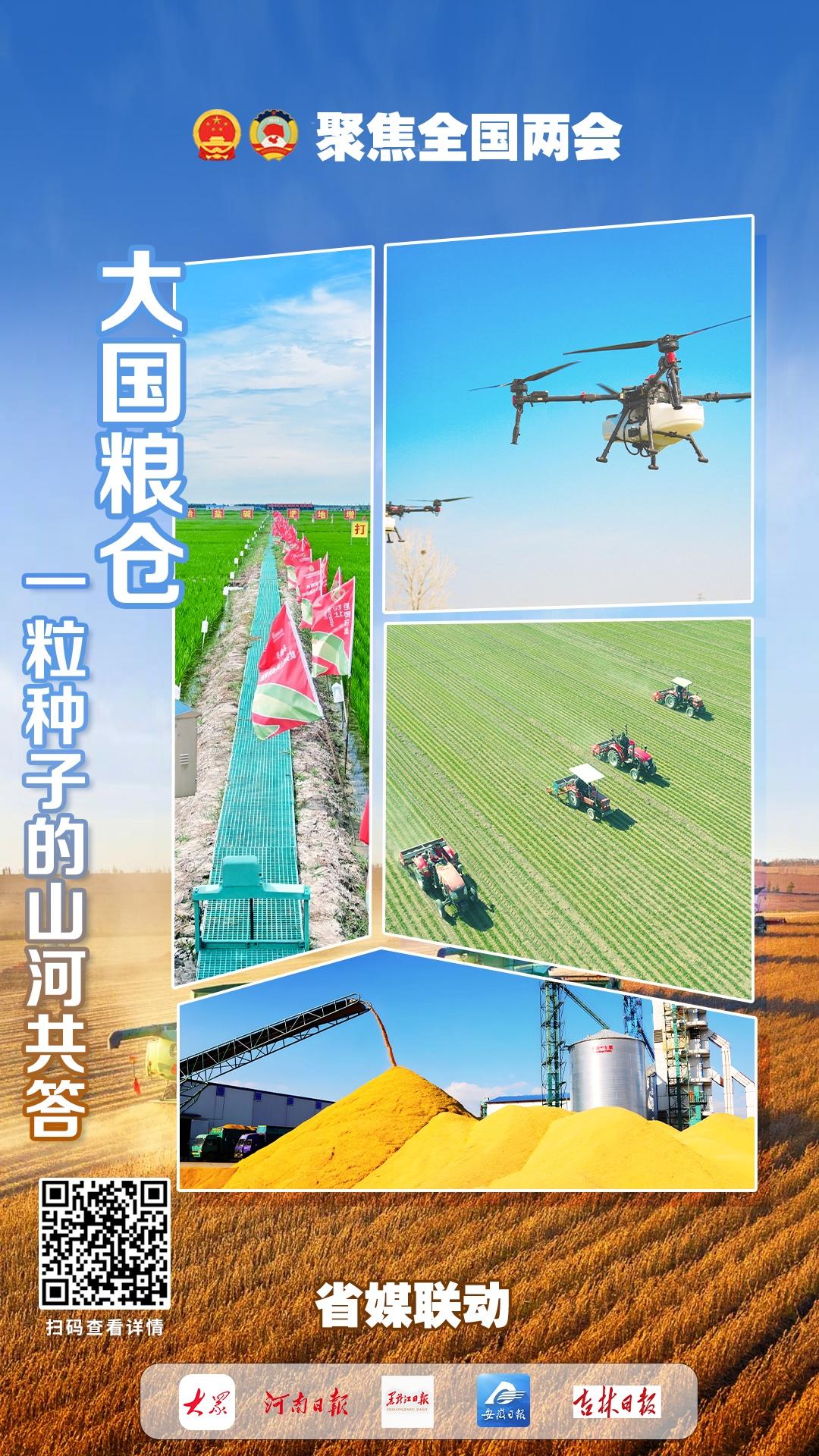

全國黨媒大聯動|大國糧倉·一粒種子的山河共答

原標題:全國黨媒大聯動|大國糧倉·一粒種子的山河共答

編者按:糧食產量是衡量一個國家農業發展水平、糧食穩定安全供給能力的重要指標。2024年全國糧食總產量首次突破1.4萬億斤,中國飯碗裝了更多中國糧食,進一步增強了中國糧食安全底氣,為推進鄉村全面振興、建設農業強國奠定了堅實基礎,為鞏固和增強經濟回升向好態勢、持續推動高質量發展提供了有力支撐。 保障國家糧食安全,是農業大省、糧食大省的政治責任。在全國糧食產量排行榜上,山東、黑龍江、河南、吉林、安徽五省持續多年“霸榜”,2024年糧食產量也都有新的突破。全國兩會期間,五個產糧大省開展了一場跨越山河的對話,從一粒種子的視角,串起五省共筑“大國糧倉”的密碼。

山東:做強農業“芯片”,建設更高水平的齊魯糧倉

初春時節,乍暖還寒,北方大地還沒有返青。山東登海種業股份有限公司的70多名技術人員卻沒有片刻松懈。

去年10月,他們像候鳥一樣從煙臺萊州“飛”往海南,借著海南島上的暖風,不間斷地開展玉米育苗。

2月17日上午,民營企業座談會在北京召開。登海種業創始人、名譽董事長李登海作為全國種業代表、山東省民營企業代表參會。一回來,他就迫不及待地把好消息傳達給玉米田里的每一位科技工作者。

“座談會明確,國家將繼續支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。”李登海表示,民營企業將在國家科技創新和產業升級中發揮更重要的作用。“登海種業長期致力于我國雜交玉米高產品種選育研發創新,這給我們提供了一個報效祖國、承擔國家項目的機會和平臺。”

玉米育種,是一場與時間的賽跑!大好的發展形勢,等不起。蛇年春節,是李登海在海南過的第47個春節。

“我今年76周歲了。前29年在家跟母親過春節,這47年都是在海南,陪著玉米一塊過春節。”李登海笑稱,自己陪玉米過的年比陪母親的還要多。

1972年,23歲的李登海擔任掖縣西由人民公社后鄧大隊農科隊隊長。他從一份農業考察報告中獲悉,國外創造出了2500多斤的玉米畝產量,是當時我國玉米產量的8到10倍,他深受震動。

“外國人能創出玉米高產,中國人也能!”從那時起,李登海心中燃起了種業報國的志向。從此,李登海帶領科研攻堅團隊,一心撲在玉米育種上,一干就是50多年。

在萊州,玉米一年只能長一茬,想培育出一個性狀穩定的新品種,至少需要六七年的時間。“到南方去,到海南去!”為了多種一茬玉米,李登海帶著團隊到海南開展育種工作。南繁北育加快了育種進度。常年往返于海南島和萊州之間,李登海把一年當四年用,他和技術團隊也過上了候鳥式的生活。通過南繁北育的研發歷程和玉米高產栽培的研究,李登海團隊發現了緊湊型雜交玉米較平展型雜交玉米的高產潛力,同時發現和確立了緊湊型雜交玉米是我國高產玉米育種的發展方向,李登海也因此被稱為“中國緊湊型雜交玉米之父”。

此后,我國雜交玉米的高產品種選育基本上由平展型陸續轉向緊湊型,這被稱為我國雜交玉米育種發展史上一次綠色革命。登海種業高舉“開創中國玉米高產道路,趕超世界先進水平”的旗幟,先后育成通過國家和省級審定的玉米品種390多個,把夏玉米畝產從不到700公斤提高到1400公斤,春玉米突破1600公斤。累計推廣種植面積達15億畝以上,增加社會經濟效益1500多億元。

“我們將繼續趕超世界先進水平,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。”李登海表示,公司將努力建設國際一流的研發創新團隊,為保障國家糧食安全不斷提供優良高產雜交玉米品種。

種子是農業的“芯片”,是現代農業的命脈,一頭關系農民增產增收,一頭關系國家糧食安全和重要農產品供給。山東作為農業大省,近年來積極推進種業振興,加大糧食、蔬菜等重要作物良種研發力度,自主研發種子占比不斷提升,有力保障了糧食安全和農業豐產豐收。

近年來,山東選育出“濟麥”系列、“山農”系列、“登海”系列等一大批小麥、玉米高產穩產品種,良種對糧食增產的貢獻率達47%。農作物耕種收綜合機械化率達到91.3%、高于全國平均水平17個百分點。

一系列綜合施策下,“齊魯糧倉”愈發充盈。2024年,山東糧食總產1142億斤,連續4年穩定在1100億斤以上。

為加快建設更高水平的“齊魯糧倉”,2024年底,《山東省新一輪千億斤糧食產能提升行動實施方案(2024—2030年)》發布,提出到2030年,山東糧食綜合生產能力達1200億斤。山東將在嚴格保護耕地的基礎上,穩定糧食播種面積,努力提升單產水平,全力保障國家糧食安全。

(大眾新聞記者 從春龍 通訊員 姜建彬 劉向東 顏理想)

黑龍江:讓中國飯碗裝滿更多龍江糧

黑土地上的春天是忙碌而且生動的。

在國家級“制種大縣”黑龍江省五大連池市,制種企業的制種流水線飛速運轉著,色選機精準剔除雜質,灌裝機勻速吐著包裝袋,碼垛機器人手臂輕舞,將一袋袋豆種碼成整齊方陣……當地農業農村局每周都到制種企業抽檢,每批種子都要過“三關”。全市15家種企都裝上了質量追溯系統,掃碼就能查到種子的“前世今生”。

在北大荒集團梧桐河農場有限公司水稻智能浸種催芽基地,全國“五一勞動獎章”獲得者、公司農業科技服務中心副主任劉士昌帶領技術人員對浸種催芽基地設備進行生產前的檢修,確保在投入使用之前達到最佳的工作狀態。他深有感觸地說,“建良田、育良種、配良機、推良法、創良制是穩產高產的基礎,也是春耕備耕的關鍵。”

在嫩江市前進鎮東升村,農民王春江正在往地里拋灑“微生物-有機質-礦物質”三元復合肥,8年來堅持這個三元復合六位一體改良黑土地的方法,他家的地力提升了不少,去年蕓豆比鄰居家一坰地多打2000斤。“就打1斤3塊5,那一坰地就多掙7000塊錢。關鍵還能減肥減藥,實現綠色生產。”

在黑河市愛輝區,中國科學院東北地理與農業生態研究所二級研究員韓曉增與當地管理部門探討如何拓展“愛輝模式”——“我們團隊從2019年開始把各種碎片化的科研成果集成起來,進行精細播種、精量施肥、精確施藥、精準管理,目前看千畝示范區糧食增產能達到15%以上,大面積推廣中普遍增產10%以上。”

“保障國家糧食安全,是農業大省、糧食大省的政治責任。”習近平總書記的殷殷叮囑牢記在龍江兒女心間。2024年,黑龍江省堅持以發展現代化大農業為主攻方向,國家糧食安全“壓艙石”根基更加堅實。糧食綜合生產能力顯著提升,堅持把多種糧、種好糧作為頭等大事,深入實施千萬噸糧食增產計劃,生產喜獲“二十一連豐”,糧食總產量達到1600.3億斤,連續15年位居全國第一。推動“五良”融合,主攻大面積單產提升,糧食作物平均單產提高2.7%,刷新歷史紀錄。建設增發國債高標準農田1040萬畝,累計建成近1.2億畝,居全國首位。“四個農業”穩步推進,農業科技進步貢獻率70.8%,居全國前列。主要農作物良種基本全覆蓋,“龍民黑豬”新品種通過國家認定。大力推進秸稈還田,測土配方施肥技術實現全覆蓋,綠色有機食品基地面積突破1億畝,居全國首位。農產品質量安全可追溯面積達4800萬畝。

“今年中央一號文件提出,持續增強糧食等重要農產品供給保障能力。黑龍江又站在1600億斤的新起點上,我認為下一步科技賦能是首要突破點。持續加大對種業研發的投入,搭建種業創新平臺,吸引國內外優秀科研人才匯聚,針對本地復雜的氣候和土壤條件,培育出更具抗逆性、優質且高產的農作物新品種,提升其市場競爭力。同時,加速智慧農業的全面推廣,實現農業生產的智能化、精細化管理,大幅提升生產效率。”全國人大代表、黑龍江省農業科學院綏化分院副院長聶守軍還建議,嚴守耕地紅線,保護好耕地質量,提升黑土地的肥力和可持續性。同時,政策支持與保障不可或缺。一方面提高農民種糧的積極性,另一方面吸引更多社會資本投入農業領域,為農業發展注入新動力。

(龍頭新聞記者 周靜 梁金池)

河南:麥浪深處的中原密碼

在太行山與黃河岸之間的廣袤平原上,一粒小麥正經歷著從實驗室到跨國餐桌的奇幻旅程。當分子育種的奇跡在河南田間綻放綠意,當5G物聯網設備精準監測麥田墑情,“中原糧倉”正用現代農業科技激活土地的生命密碼。

種業創新:中原農谷拔節生長

新鄉市衛輝市麥農薛張勇,至今記得2024年那個倒春寒的清晨。當他看著鄰村麥苗在零下8℃的寒風中枯黃時,自己田里的新麥58卻倔強地泛起綠芽。這個由新鄉市農科院培育的抗寒抗病新品種,讓他的小麥在災害中逆勢生長。

為了在種業突圍戰中搶占先機,河南在新鄉打造的中原農谷,正成為良種攻關的“主戰場”。這里,“農科教”“育繁推”資源加速集聚,58家省級平臺、53支科研團隊紛紛入駐,共同推動科研成果從實驗室直抵田間地頭。

中國農科院張錦鵬團隊的突破,無疑是這場突圍戰中的一枚重要棋子。他們利用冰草基因改良小麥,成功培育出首個國審遠緣雜交品種“普冰03”。該品種抗病抗寒性強,實驗室成果經中原農業科技成果轉化交易中心以666萬元轉讓,迅速在河南推廣,助力萬畝良田提質增效。目前,該品種與“新麥”“周麥”等品種共同構建起中原農谷多維度種業矩陣,為糧食安全提供核心種源支撐。

數據佐證中原農谷的豐碩成果:161個新品種通過審定,小麥制種面積達1億畝,全國推廣110個品種。目前,河南良種覆蓋率超97%,小麥制種居全國首位,糧食總產量連續8年穩定在1300億斤以上。這些數據背后,是河南農業科技創新的硬實力,也是鄉村振興的硬核動能。

數字田野:新農人的指尖革命

打開APP就能種好地?對于90后種糧大戶丁國強來說,這早已不是新鮮事。在浚縣3000畝智慧農田里,他通過手機指揮著無人機精準施肥,5G物聯網設備實時傳輸著土壤墑情數據。這種被稱為"五良融合"的新模式,正在重塑中原農業的面貌。

2024年,河南省在高標準農田建成區、示范區建設小麥高產示范區601個、總面積734.2萬畝。在鄢陵縣,5G物聯網設備實時監測著3萬畝智慧農田的溫度、濕度,農民通過“云平臺”一鍵操控灌溉系統。

“過去收麥要雇20多人,現在全程機械化,3天就能收完。”尉氏縣農機手陳紅偉展示著去年夏天購買的國產聯合收割機,“這臺機器能自動識別雜草,漏割率不到1%。”據河南省農業農村廳統計,2024年全省小麥機收率達99%以上,糧食生產綜合機械化率突破88%。

智慧糧倉:從“磚墻倉”到“數據倉”

清晨七點,中牟縣豫糧物流的1號糧倉內,90后保管員劉宸通過手機完成全倉252個測溫點位的巡檢。電子測溫系統每半小時自動掃描糧堆,環流熏蒸裝置猶如隱形防護罩,遠程監控系統實時連接千里外的調控中心。數據顯示,河南智能化糧倉的損耗率已從傳統模式的3%驟降至0.5%以內,科技為糧食安全筑牢防線。

在浚縣新型糧倉“糧食公寓”里,三層立體儲糧的設計堪稱巧思:底層應急儲備、中層商業周轉、頂層烘干車間。河南昱谷倉儲有限公司總經理李衛崗說:“同樣占地面積,樓房倉容量是平房的3倍,每年可減少碳排放約1200噸。”

自2015年起,河南全面推進糧庫智能化改造,構建“數據糧網”。農戶通過APP預約售糧,系統生成最優路線;過磅數據實時上傳省級平臺;質檢員借助智能扦樣機,十余項指標半小時即可完成檢測。目前全省9510萬噸倉容中,78%已完成智能化改造,118個縣市實現物聯網全覆蓋。

到2025年,58個現代化倉儲集群將構筑“東西南北中”五大基地,物聯網連接的倉容達300萬噸。河南省儲備糧管理集團董事長王玉田強調:“從磚墻到數據的蛻變,不僅是建筑形態的升級,更是糧食安全從‘經驗管理’向‘精準調控’的戰略轉型。”

品牌突圍:中原味道征服世界

當德國客商簽下2萬噸速凍水餃訂單,“信陽大米”登上香港米其林餐廳的同一時間,河南糧油產業正以標準為劍在國際市場開疆拓土。2024年8月《豫麥》地方標準一經實施,新鄉一家企業便憑借蛋白質含量和出粉率的量化指標體系,迅速獲得跨國企業20%的溢價收購訂單——從田間到國際的通關密碼,正在標準化進程中悄然生成。

在信陽潢川縣的百年空心貢面作坊里,張大姐的手機掃碼展示著“豫農優品”的貨源信息。“從播種到加工的365天,每個環節都可追溯。”這種透明化生產模式,讓他們的貢面一天賣出200箱。河南正積極構建“區域公用品牌+企業品牌+農產品品牌”的品牌矩陣,首批已有377家企業攜717款產品榮耀入駐“豫農優品”名錄。

從分子育種的實驗室到智能化糧倉的“數據大腦”,從中原麥田到全球餐桌,每年超1300億斤糧食產量,不僅是科技賦能的現代農業體系的成果,還是中國飯碗端穩的底氣與智慧。正如農業專家所言:“這里不僅是‘中原糧倉’,更是中國農業現代化的‘試驗田’。”

(河南日報客戶端記者 李若凡)

吉林:黑土沃野迎春來

食為政首,谷為民命。

三月的吉林大地,春意漸濃,冰雪消融,萬物復蘇。

坐擁享譽世界黑土帶核心區、黃金玉米帶和黃金水稻帶,盛產白金名片“吉林大米”、黃金名片“吉林玉米”、彩金名片“雜糧雜豆”、鉑金名片“長白山人參”、黑金名片“黑木耳”……這就是異彩紛呈的吉林。

2月8日,習近平總書記在聽取吉林省委和省政府工作匯報時強調,保障國家糧食安全,是農業大省、糧食大省的政治責任。

殷殷囑托,催人奮進。回首 2024年,白山松水間的吉林農業,高光時刻接連上演,成就璀璨如星——

糧食總產853.2億斤,穩居全國第四位;糧食單產971.7斤/畝,居全國糧食主產省第一位;黑土地保護性耕作面積4100萬畝以上,居全國首位;建設高標準農田1000萬畝,是建成面積最多、建設進度最快的一年;主要農作物綜合機械化率達到94.5%,農業現代化第一方陣地位更加穩固……

倉廩實,天下安。一組組耀眼的“成績單”,背后是產糧“優等生”不斷的探索與創新。

如何處理好黑土地保護與利用的關系?

作為全國糧食生產十強縣之一的梨樹縣,正是黑土地保護利用的試驗田。行進在梨樹縣鄉間,被秸稈覆蓋的黑土地一望無際,農民們采購農資、規劃種植方案,為即將到來的春耕做準備。

走進鳳凰山農機農民專業合作社大院,映入眼簾的,是金燦燦的“糧垛子”和排列整齊的大型農機具。

合作社入社成員158戶,擁有大型農機具74臺(套),集約經營土地近15000畝,生產規模從一個小隊擴大到2個鄉鎮的9個村……近年來,合作社帶領各村走出了一條自主經營、村民合作共贏的發展道路。

“去年我這1.5萬畝地,玉米單產2000斤左右,比10年前增加三成!”談起“梨樹模式”種植效果,全國人大代表、合作社理事長韓鳳香高興地說,以前這地硬邦邦的,用手摳到2厘米都費勁,現在根系都能扎到1.5米了,一鏟子下去,還能看到好多蚯蚓。

坐擁享譽世界黑土帶核心區的吉林,87%以上的耕地是黑土地,90%以上的糧食產自黑土地。

為切實保護好黑土地這一“耕地中的大熊貓”,吉林成立了黑土地保護領導小組,設立了黑土地保護管理機構,出臺了全國首部黑土地保護地方性法規,實施了“黑土糧倉”科技會戰,在全國首創測土配方施肥手機信息服務系統,建立了全國首家黑土地保護與利用院士工作站,為全省糧食產量向千億斤目標邁進提供了有力支撐。

隨著“梨樹模式”秸稈全覆蓋技術“國產化”、耕作技術推廣“系統化”,帶動了國產農機提檔升級。

“我建議將單壟玉米收割機故障停機保護與倒轉功能納入國家強制生產標準,并明確新標準的適用范圍、設定關鍵指標、配套建立相應的檢測方法和評估體系,促進農機行業迭代升級。”韓鳳香計劃圍繞進一步完善農機安全國家強制標準和執法司法銜接協作等方面提出建議。

今年,吉林計劃建設高標準農田1000萬畝,保護性耕作面積新增200萬畝,糧食產量預計達到880億斤以上。

沃野千里,春光熠熠。推廣農業科技、出臺保護條例、建設高標準農田……一項項精細化保護措施相繼落地,吉林打響黑土地春耕“保衛戰”,為變“瘦”、變“薄”、變“硬”的黑土地加“油”,為保障國家糧食安全貢獻吉林力量。

(吉林日報記者 閆虹瑾)

安徽:讓“中國碗”多裝優質“安徽糧”

春回大地萬象新,眼下,在安徽省阜陽市太和縣,152萬畝小麥正值追施返青肥的關鍵期。

連日來,太和縣農業農村部門引導家庭農場、種糧大戶等各類農業經營主體,利用大型無人機、圓盤施肥機、卷盤噴灌機等智能化農業機械,追肥澆水,打牢小麥豐產豐收基礎。

在太和縣稅鎮鎮,當地農事服務中心種植的1000多畝小麥出現弱苗現象。“這是因為去年秋播時,為平整土地,部分地塊小麥播種時間較晚。”該農事服務中心負責人阮興全分析說,針對這種情況,可以采取追施返青肥的方式進行補救。

為提高追肥效率,該農事服務中心采用的是大型植保無人機,一兩天就能全部完成作業。“小麥還需要補水,我們用卷盤噴灌機對地塊進行澆水,全程只要一個人就能操作好。”阮興全告訴記者“無人機施肥+卷盤噴灌機”作業模式,不但效率高、撒施均勻,還可以促進肥料的有效吸收利用。智能化農業機械減輕了種地的勞動強度,保證了農作物穩產增產。

從精細的播種到高效的灌溉,從科學的施肥到智能化的田間管理,如今,越來越多的各類智能化農業機械在田間地頭“大顯身手”,江淮大地的農業生產處處“科技范”。

“以前種地都是面朝黃土背朝天,勞力投入大。現在種地重視科學技術,強調發展現代農業,咱們農業也有‘高科技’!”全國人大代表、阜陽市太和縣種糧大戶協會會長徐淙祥表示,要因地制宜發展農業新質生產力,堅持糧食生產科技創新,積極應用現代農業科學技術。

徐淙祥認為,要利用機械化耕作、科技化管理的方式提高糧食產量,用大型農業機械耕作,用無人機配肥配藥,用先進的農資促進農業生產的高效,優化種植方法,實現農田旱能灌、澇能排,做到旱澇保收。更重要的是,還要選擇高產、優質的糧食品種,確保種糧效益,促進農民增收。

徐淙祥表示,太和縣種糧大戶協會將充分發揮協會橋梁紐帶作用,以提升糧食生產效益為核心、以建設鄉鎮示范片為抓手、以增強協會凝聚力為保障,全面提高種子、化肥、農藥的使用效率,減少生產損耗,達到優質高產、節本增收,深入各鄉鎮引領村民學、帶領村民干、做給村民看、幫助村民賺,推動全縣糧食產業高質量發展,不斷邁向新的臺階。

去年,安徽糧食產量836.9億斤,總產連續8年站穩800億斤臺階。以占全國4.3%的耕地,生產了全國6%的糧食,每年凈調出糧食200億斤左右,是全國5個糧食凈調出大省之一。

這樣的成績讓人心安,但每一場豐收背后都是拼盡全力,一組組數據背后浸透著汗水和付出。

近年來,安徽深入實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略,大力推進農業機械化、智能化。農業生產信息化率達51.2%、農作物耕種收綜合機械化率達86%、農業科技進步貢獻率達67%,均全國領先。農業生產信息化率達51.2%、居全國第1位。

安徽省農業農村廳有關負責人表示,將始終把重農抓糧擺在突出位置,多種糧、種好糧,圍繞穩面積、提單產、增效益,深入實施良田、良種、良機、良法、優鏈、優農工程,加快構建現代糧食產業體系、生產體系、經營體系,建設江淮糧倉,讓“中國碗”多裝優質“安徽糧”。

(安徽日報客戶端記者 許昊杰 李鵬)

[來源:大眾新聞 編輯:秦璐]- · 來源 ·

- 大眾新聞

- · 責編 ·

- 秦璐

- 用手機或平板電腦的二維碼應用拍下左側二維碼,可以在手機繼續閱讀。

大家愛看